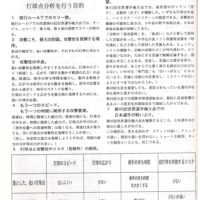

※編注:「ニューズレター」は日中友好卓球研究会が発行した卓球専門誌。日中友好卓球研究会は東京三鷹市の国際卓球会館を拠点に、荻村伊智朗が中国から岑淮光氏、楊瑞華氏の2人のコーチを招いて1983年から1985年まで行われた研究会。岑氏、楊氏は2年間三鷹市に滞在し、日本のトップ選手だけでなく様々な年代の愛好家の指導にあたった。

ニューズ レター 日中友好卓球研究会

私の中の中国卓球

よくやった中国のコーチ団

二人のコーチの活動は長期2年にわたった。自分の国で功成り名遂げたコーチが他人の国に来ることはいろいろな意味で大変だ。

1 大変な理由

相手国が日本 高い卓球水準

もしもっと卓球の弱いところへいくのならば、どのくらい気が楽なことだろう。成果は簡単に現れるだろう。しかし、日本はレベルの高い国である。小・中・大・社と、世界選手権代表を生み出すレールは一応完成している。実績もある。国中には数千というコーチが日夜熱心な指導をしている。

先日成美堂という出版社から、少年層の指導書を私が朝日小学生新聞に連載したものからまとめてほしいという依頼があった。

きけば、もうすでに7冊もの本がこの出版社からでている。それなのに、「まだ出してもいいんですか」ときいたところ、「卓球の本は粘りがあります。それだけ基礎になる人口がしっかりしている、ということでしょう。テニスの本は一時上むきましたが、このごろは落ちてきてしまいました。卓球は堅実です」とのことだった。

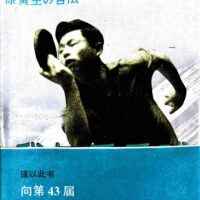

私が1986年1月20日に岩波から出す本も、新版から16,000部印刷するという。

ちなみに、岩波の本の、”卓球・勉強・卓球”という題名は私がつけたのではなく、編集者が内容の印象からとって考えたもの。

最初は”勉強・卓球・勉強”にするといっておられた。私は口を出すまでもないと考えたのだが、内容には学校の勉強のことなどあまり書いてないし、また、学校の勉強をたくさんやった方ではないので、少し困っていたところ、いまの題に結局おちついたらしい。ピンポンのラリーのリズム感から反復した音をつらねてみたのだそうだ。

余談ではあるが、岩波のような一流の出版社の編集者がどんな考えで本の題をつけるのか、私にも興味があったのでお伝えしておく。なお、カバーの画は、京都在住の有名な方の展覧会へ編集者がゆき、イメージにあった気にいったものをみつけたのでお願いしたところ、よろこんで使用を承諾していただいたとのことでした。

このように卓球の盛んな、レベルの高い国に二度のお勤めというか、功成り名遂げた岑・楊の両コーチがくるのは、くる方も気が重いものである。

その上に、その国の人達が期待しているのは母国の中国を上廻る水準をつくるためにいろいろなことを学ぼう、ということである。なおさら気が重いに違いないだろう。

彼等は中国で、荘則棟や曹燕華を育てるなど、コーチとしてすばらしい実績を挙げ、自身も中国チャンピオンや世界選手権代表になるなど、すばらしいキャリアをもっている。日本のコーチでキャリアにつけ加えるものはそんなに多くないかもしれない。あるとすれば、よほど大きな成果に限られるだろう。

しかし、そんな大きな成果は二年で出るともいえるし、出ないともいえる。なんともいえないところである。

この緊張感というかストレスは、私がスウェーデンにコーチにいったときに感じた。しかし、私には、はけ口があった。それは自分自身の練習だった。私は現役選手としてのキャリアをつづけるために、練習量をたくさん確保できるスウェーデンでのコーチを選んだ。ときには17才の少年たった1人しか1週間の合宿に参加してくれなかったが、それでもその少年と1回に8時間も練習することができた。私はまだ27才のときだった。

この点、岑・楊の両コーチや、少しおくれてタマス社にやってきたハンガリーのベルチック氏などは、他にやることのないストレスの強い情況でやってきたといえよう。

2 単身赴任

つい先だっても東大出の国鉄九州総局長が単身赴任は神の教えにそむくといって辞任したニュースが新聞をにぎわした。岑・楊の両氏と通訳の季氏はそれぞれ年少の子供たちや妻を国に残してきた。もちろん85年1月から約1ヶ月、奥様方を日中友好卓球研究会は日本にお招きし、マンションの三部屋でそれぞれ水入らずの生活を送っていただいたとはいえ、二年間もの離れ離れの生活はたいへんそのものである。

よくがんばった。中国のあの世代の人達だからこそがんばり通せた、といえるかもしれない。

この点、私の四度、合計1年にわたるスウェーデンナショナルコーチ生活は、またもや選手生活というハリがあったし、1回が4ヶ月程度ということもあり、ずっと楽なものだった、といえよう。それでも、もちろん本人は大変だった。第二回のスウェーデン行きのときは、任期の最後の週がベルリンでのヨーロッパ選手権だった。チーム戦ではユーゴに負け、ダブルスでも負けが続き、チームの中でもあやしげな雰囲気があった。結局、最終日にアルセアが男子シングルスに優勝し、ミックスダブルスにも西ドイツ選手と組んで優勝したので、私と私を招いたスウェーデン卓協の指導陣の面目は保たれた。

しかし私は、この一週間でほとほと精神的に疲れた。実はそのあとの日本への帰途、私はドイツを従断し、ロマンチック街道を訪ね歩き、パリを経て帰国する一週間ほどの私自身へのボーナス旅行をすることになっていたのだが、すっかり心が疲れた私は、予定をキャンセルし、次の日に日本へ帰ってしまったことがある。外国でのコーチングは、それはそれは心労の多いものである。

3 対象となる人達

これも外国からやってくるコーチにはどうにもならない問題で、ストレスがたまる問題である。私の場合も、ナショナルコーチといってもスウェーデンでは協会が指導対象になる選手を選抜する委員会をもっていて、その委員会が選抜した選手をあづかるナショナルコーチである。

選手を起用するときもスウェーデン人の監督に最終的に権限がある。私が幸運だったのは、監督のロロ・ハマランド君がすばらしい人物だったことである。この人は後に人柄を買われて要職を歴任し、現在はヨーロッパ卓球連盟の副会長をまかされている。

岑・楊の両コーチはナショナルチームを季(※原文ママ)されただけではない。大きな責任を負かされたともいえるし、荷が軽すぎる?ということもいえる。しかし、彼等にとって、いまの日本の情況下でとてもラッキーだったことは、安定した生徒たちに2年間恵まれたことである。中国とちがい、選手たちは学びながら練習をし、働きながら練習している。

中国では”業余”(レジャースポーツ)のレベルの人たちが、世界水準に向って努力しているわけで、中国人からみると

びっくりするほど練習時間が足りない。この、練習時間が少ないこと、一つのグループに対して接する時間が少ないことは、彼等にとって焦りにも似た気持ちを当初は起こさせたにちがいない。

中国では約1000人の選手達が朝2時間半、午後2時間半の定期練習を年間を通じておこないつつ世界を目指している。数は少ないが、トップ集団の生活がプロフェッショナルであることはハンガリーもソ連もポーランドもルーマニアも、斉藤にヨテボリの個人戦で勝ったブルガリアも、社会主義国はみなそうである。

社会主義国だけではない、韓国にせよ、中国台北(台湾)にせよ、世界をめざしている協会の選手は実際に仕事などしていない。西側世界でこれに対抗するには、プロ化への道以外にないという考えでスウェーデン、フランス、イギリスなどの西ヨーロッパや米国でさえ他に職を持たず、卓球に生活と命をかけた人達だけが世界への争いに参加している。

こうした現実の中で、日本の選手だけが学びながら挑戦し、働きながら挑戦している。またそうせざるを得ない社会環境におかれていることをはじめは中国コーチたちも信じられなかったのではないか。

「日本の事情がわかってきました」ということばを、二年間の間にわたっていいつづけていた中国コーチ。それは何を意味するのだろうか。時間がたつにつれて、進学の問題、就職の問題、経済的問題、など、日本の卓球選手をとり巻く環境のきびしさがだんだん深く理解された、ということだと思う。

その中で、”よくもまあ、この人たちは頑張るものだ”という意味の言葉が日を追うにつれて多くなり、数には一定の讃辞の繰り返しになっていったことでも彼等の心境が私にはわかる。

そうではあっても、しかし、もしも生徒たちが入れ替り立ち代り現われてワンポイントレッスンを要求され、一度みたプレーヤーはその後一度もみない、とか、一年に一度しかみない、という情況に置かれたとしたら、いかに日本の事情を理解したといっても、ストレスが高じてフラストレーションがどんどんたまっていってしまっただろう。岑・楊コーチにとってラッキーだったのは、週5回〜1回は繰り返し指導できる安定した生徒たちを得たことであった。

もちろん問題はあった。試験といえば1ヶ月もこない人がいる。進学といえば1年近くは休むことになる。就職すると遠くへ行ってしまう等々、中国では想像できない卓球選手の生活にとまどう日々がたくさんあったことだろう。

しかし、継続は力なり、というが、安定はカであった。北京体育協会は当初岑コーチの滞在は一年限り、ということで中国卓協に条件つきで岑コーチの派遣を認めていた。しかし、北京体協会長のぎ明氏も、日本の事情がわかるにつれてその条件を引っこめ、コーチの2年間の滞在にこころよく同意してくれたのであった。

生徒たちは広範囲にわたった。

- 学令前の幼児

- 小学生

- 中学生

- 高校生

- 社会人

- 婦人グループリーダー

と、少なくとも六つのエージグループにわかれた。

シニア・ベテランクラスの男性達からも講習の申し込みがあったが辞退した。婦人グループリーダー達は各地で数十名から数百名の人たちに影響を与えている人達だからこそ、選手として世界へチャレンジする年令を越えていても意義がある。

必ず日本卓球に長期的な良い種がまかれることを私も確信し、中国のコーチ達も「なぜ、我々が婦人たちを?」の疑問をもつ迄もなく理解し、やはり確信を深めていった。

荻村伊智朗