(編注:「日本の千人」創刊号より抜粋。「日本の千人」は荻村伊智朗が日本卓球協会 国際競争力向上委員会委員長のときに発行した雑誌)

1993年7月25日

国際競争力向上委員長 荻村伊智朗

打球点分析について。

概論 打球点分析を行う目的

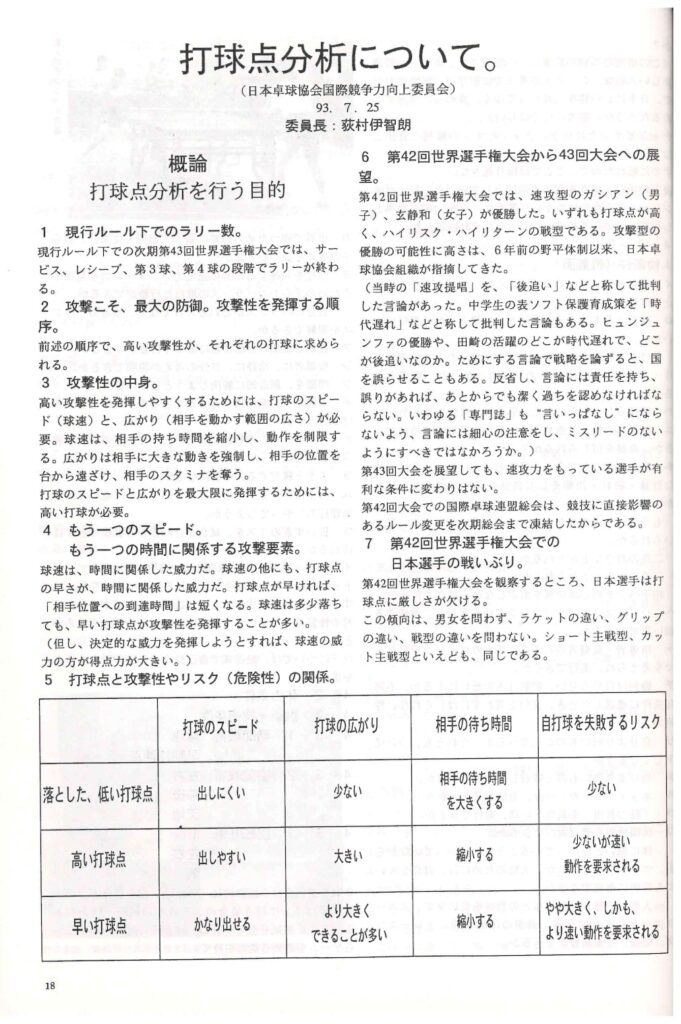

1 現行ルール下でのラリー数。

現行ルール下での次期第43回世界選手権大会では、サービス、レシーブ、第3球、第4球の段階でラリーが終わる。

2 攻撃こそ、最大の防御。攻撃性を発揮する順序。

前述の順序で、高い攻撃性が、それぞれの打球に求められる。

3 攻撃性の中身。

高い攻撃性を発揮しやすくするためには、打球のスピード(球速)と、広がり(相手を動かす範囲の広さ)が必要。球速は、相手の持ち時間を縮小し、動作を制限する。広がりは相手に大きな動きを強制し、相手の位置を台から遠ざけ、相手のスタミナを奪う。

打球のスピードと広がりを最大限に発揮するためには、高い打球が必要。

4 もう一つのスピード。もう一つの時間に関係する攻撃要素。

球速は、時間に関係した威力だ。球速の他にも、打球点の早さが、時間に関係した威力だ。打球点が早ければ、「相手位置への到達時間」は短くなる。球速は多少落ちても、早い打球点が攻撃性を発揮することが多い。

(但し、決定的な威力を発揮しようとすれば、球速の威力の方が得点力が大きい。)

5 打球点と攻撃性やリスク(危険性)の関係。

| 打球のスピード | 打球の広がり | 相手の待ち時間 | 自打球を失敗するリスク | |

| 落とした、低い打球点 | 出しにくい | 少ない | 相手の待ち時間を大きくする | 少ない |

| 高い打球点 | 出しやすい | 大きい | 縮小する | 少ないが速い動作を要求される |

| 早い打球点 | かなり出せる | より大きくできることが多い | 縮小する | やや大きく、しかも、より速い動作を要求される |

6 第42回世界選手権大会から43回大会への展望。

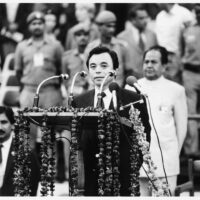

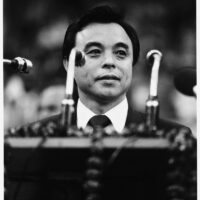

第42回世界選手権大会では、速攻型のガシアン(男子)、玄静和(女子)が優勝した。いずれも打球点が高く、ハイリスク・ハイリターンの戦型である。攻撃型の優勝の可能性の高さは、6年前の野平体制以来、日本卓球協会組織が指摘してきた。

(当時の「速攻提唱」を、「後追い」などと称して批判した言論があった。中学生の表ソフト保護育成策を「時代遅れ」などと称して批判した言論もある。ヒュンジュンファの優勝や、田崎の活躍のどこが時代遅れで、どこが後追いなのか。ためにする言論で戦略を論ずると、国を誤らせることもある。反省し、言論には責任を持ち、誤りがあれば、あとからでも潔く過ちを認めなければならない。いわゆる「専門誌」も“言いっぱなし”にならないよう、言論には細心の注意をし、ミスリードのないようにすべきではなかろうか。)

第43回大会を展望しても、速攻力をもっている選手が有利な条件に変わりはない。

第42回大会での国際卓球連盟総会は、競技に直接影響のあるルール変更を次期総会まで凍結したからである。

7 第42回世界選手権大会での日本選手の戦いぶり。

第42回世界選手権大会を観察するところ、日本選手は打球点に厳しさが欠ける。

この傾向は、男女を問わず、ラケットの違い、グリップの違い、戦型の違いを問わない。ショート主戦型、カット主戦型といえども、同じである。

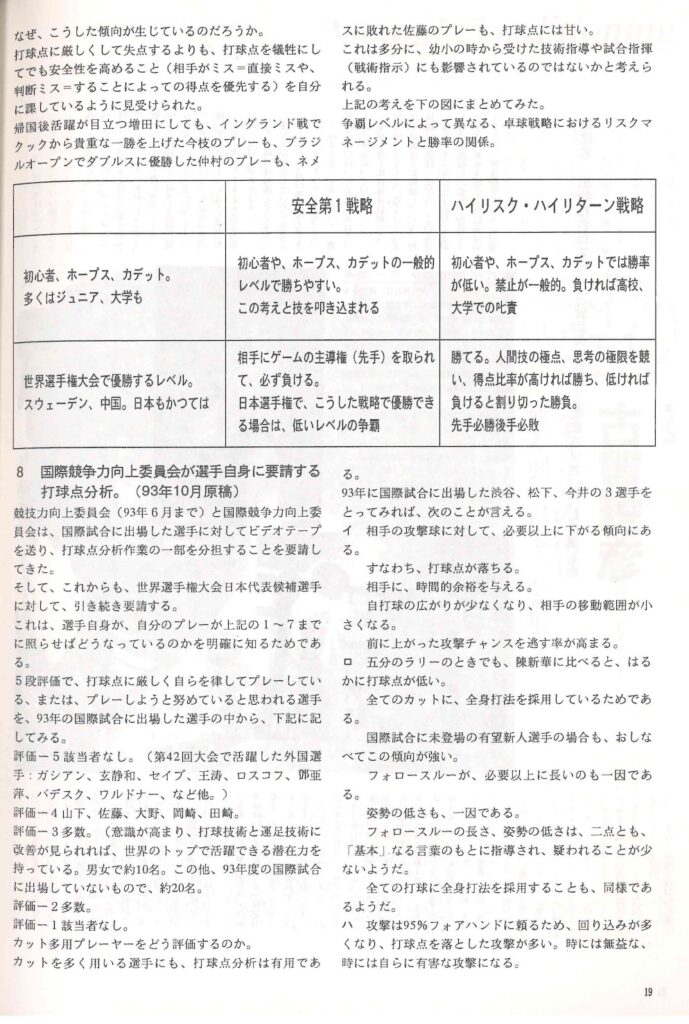

なぜ、こうした傾向が生じているのだろうか。

打球点に厳しくして失点するよりも、打球点を犠牲にしてでも安全性を高めること(相手がミス=直接ミスや、判断ミス=することによっての得点を優先する)を自分に課しているように見受けられた。

帰国後活躍が目立つ増田にしても、イングランド戦でクックから貴重な一勝を上げた今枝のプレーも、ブラジルオープンでダブルスに優勝した仲村のプレーも、ネメスに敗れた佐藤のプレーも、打球点には甘い。

これは多分に、幼小の時から受けた技術指導や試合指揮(戦術指示)にも影響されているのではないかと考えれる。

上記の考えを下の図にまとめてみた。

争覇レベルによって異なる、卓球戦略におけるリスクネージメントと勝率の関係。

| 安全第1戦略 | ハイリスク・ハイリターン戦略 | |

| 初心者、ホープス、カデット。多くはジュニア、大学も | 初心者や、ホープス、カデットの一般的レベルで勝ちやすい。 この考えと技を叩き込まれる |

初心者や、ホープス、カデットでは勝率が低い。禁止が一般的。負ければ高校、大学での叱責 |

| 世界選手権大会で優勝するレベル。スウェーデン、中国。日本もかつては | 相手にゲームの主導権(先手)を取られて、必ず負ける。 日本選手権で、こうした戦略で優勝できる場合は、低いレベルの争覇 |

勝てる。人間技の極点、思考の極限を競い、得点比率が高ければ勝ち、低ければ負けると割り切った勝負。 先手必勝後手必敗 |

8 国際競争力向上委員会が選手自身に要請する打球点分析。(93年10月原稿)

競技力向上委員会(93年6月まで)と国際競争力向上委員会は、国際試合に出場した選手に対してビデオテープを送り、打球点分析作業の一部を分担することを要請してきた。

そして、これからも、世界選手権大会日本代表候補選手に対して、引き続き要請する。

これは、選手自身が、自分のプレーが上記の1~7までに照らせばどうなっているのかを明確に知るためである。

5段評価で、打球点に厳しく自らを律してプレーしている、または、プレーしようと努めていると思われる遊手を、93年の国際試合に出場した選手の中から、下記に記してみる。

評価ー5 該当者なし。(第42回大会で活躍した外国選手:ガシアン、玄静和、セイブ、王涛、ロスコフ、鄧亜萍、バデスク、ワルドナー、など他。)

評価-4 山下、佐藤、大野、岡崎、田崎。

評価ー3 多数。(意識が高まり、打球技術と運足技術に改善が見られれば、世界のトップで活躍できる潜在力を持っている。男女で約10名。この他、93年度の国際試合に出場していないもので、約20名。)

評価ー2 多数。

評価ー1 該当者なし。

カット多用プレーヤーをどう評価するのか。

カットを多く用いる選手にも、打球点分析は有用である。

93年に国際試合に出場した渋谷、松下、今井の3選手をとってみれば、次のことが言える。

イ 相手の攻撃球に対して、必要以上に下がる傾向にある。

すなわち、打球点が落ちる。

相手に、時間的余裕を与える。

自打球の広がりが少なくなり、相手の移動範囲が小さくなる

前に上がった攻撃チャンスを逃す率が高まる。

口 五分のラリーのときでも、陳新華に比べると、はるかに打球点が低い。

全てのカットに、全身打法を採用しているためである。

国際試合に未登場の有望新人選手の場合も、おしなべてこの傾向が強い。

フォロースルーが、必要以上に長いのも一因である。

姿勢の低さも、一因である。

フォロースルーの長さ、姿勢の低さは、二点とも、「基本」なる言葉のもとに指導され、疑われることが少ないようだ。

全ての打球に全身打法を採用することも、同様であるようだ。

ハ 攻撃は95%フォアハンドに頼るため、回り込みが多くなり、打球点を落とした攻撃が多い。時には無益な、時には自らに有害な攻撃になる。