不安が残る日本の王座

世界選手権をかえりみて

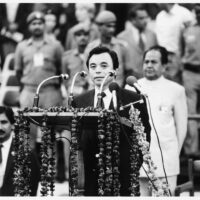

荻村伊智朗

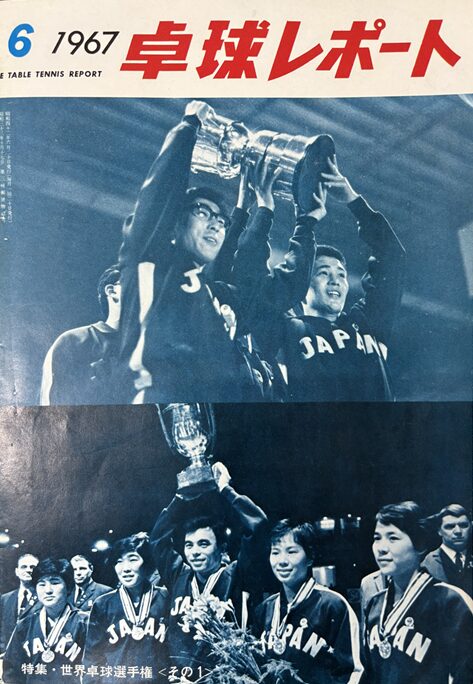

決勝戦の内容は、優勝を意識して堅くなる場面が多かったが、これは今回に限ったことではない。男子シングルス優勝の長谷川は河野にドライブのコースを見ぬかれてスマッシュされ、一時はあぶなかった。しかし最後まで、落着いた試合運びで、河野の攻撃ミスを誘い振りきった。日本選手権者の優勝だけに順当といえよう。

女子単複優勝の森沢は、前半の休養が幸いして、終始動きもよく、試合を進めた。団体戦に全力を傾けた山中と深津は後半、肩やヒザに故障がでて振わなかったが、外国勢には完勝し、立派に責任を果した。勝負の世界とは、えてしてこういうものである。

水準が落ちた男子

もし中国が参加していたらどのように内容は変ったであろうか。男子の場合、試合内容からおしはかれば、やはり勝てなかったろう。女子の場合、優勝者は異ったかも知れないが、各種目に日本選手が勝ったと思う。それほど日本選手の試合ぶりは他を圧倒し、引離していた。またそれだけに中国の不参加は不幸なできごとであった。

大会の全般的技術水準は上昇をみせた。しかし頂点の選手層の技術水準は、男子においては前大会よりも低い。

女子においては高かった。男子の場合、スリリングなラリーの応酬は多かったが、全般にテンポが遅く、このままの状態では、この次のミュンヘン大会で中国勢を破るにはいたるまいと思われるのは残念なことだ。

速攻ソ連を警戒

技術的傾向として目立ったのは、ヨーロッパが若手への切替えを終り、ますます攻撃化してきたことである。

現行ルールでは先制攻撃に八分の利がある。攻撃心の最もおう盛なのはソ連で、カット打ちは下手だが、攻合いにはめっぽう強く、ゴモスコフ(男子)エレメンコ(女子)らの若さに期待がもてる。すべて計画的なソ連の将来は、必ずアジア勢をおびやかさずにはおかないだろう。

各国の強化体制は、社会主義国家群では、生活保障と成績に応じたベースアップで選手を刺激し、西側ではトレーニング期間中の給料保障の方向へ向っている。技術が高度化すればするほど勝つことの代価は選手にとっても協会にとっても高くつく。

一方、20日の総会では、オリンピック参加への努力をするよう各国から強い要請がでた。卓球独自の尊厳と方法を守ろうとする旧体制への批判もある。総会ではこのほかに従来のジュニアより1クラス下の14才以下のクラスを新設するような各国への呼びかけがあり、あちこちに強い反応があった。

ほしい王者の風格

日本卓球は次のミュンヘン大会で中国を打倒して王座を守り通せるかどうか。この1年有余の技術強化面での責任者としての経験と今大会の経験とをかえりみると、見通しは必ずしも明るくない。

優勝した長谷川以下、グリップから打法にいたるまでさらに検討し、合理化、スピード化をはからぬ限り勝味は少ない。これからの選手にとっての問題は、からだの前ですべてのボールがさばけるようなグリップの採用から始めるべきであろう。

50国にのぼる参加国に対し、わずか1年の準備期間でやり通した地元スウェーデンの努力は評価しなくてはならぬが、大会運営はまずまずのできであった。

表彰式後、恒例のサヨナラパーティーの席上、この大会を機に結成されたかつての選手たちによるスウェースリング・クラブから、今大会最もマナーのよかったヨハンソン選手(スウェーデン)に対して表彰があったが、試合運びが遅くて悪いという評判があった日本の若手選手は、今後の試合では世界の王者としての風格を示すよう努力しなくてはなるまい。

最後に声援をいただいた日本の卓球愛好者のみなさんに心からの感謝を申しのべたい。

<4月24日付・朝日新聞から>

※「卓球レポート」1967年6月号より

※協力:株式会社タマス(バラフライ/卓球レポート)

※編集部注:1967年世界選手権で日本は7種目中6種目に優勝(男子団体、女子団体、男子シングルス:長谷川信彦、女子シングルス:森沢幸子、女子ダブルス:森沢幸子/広田佐枝子、混合ダブルス:長谷川信彦/山中教子)。しかし中国が不参加の中での6冠獲得であった。