1 ハンドブックについて

93年8月27日に行なわれた、日本卓球協会全国評議員会と全国理事会の決議により、新しい日本卓球の国際競争力の強化構想が決議されました。

このハンドブックは、選手、指導者、役員、メディア、協賛・後援者の方々に、構想の背景、今後の動きなどを理解していただくために作成しました。

お読みいただき、ご協力いただければ幸いです。

2 なぜ国際競争力向上委員会か

日本卓球の競技力の向上は、世界のトップに立つための向上に他ならない。国内制覇の競技力向上と混同されることのないよう、組織の目的を明示することが当分の間は必要、という認識による命名。

小野誠治選手が日本人として最後の世界選手権大会の金メダルを獲得してから14年。今の高校生選手の実際の記憶に、そのときの感激はない。大学選手の殆ども、そのころ卓球を始めていない。

過去20年間の高校チャンピオンで、世界の金メダルを獲得した人は、男女40名中、ゼ口。過去20年間の大学男女チャンピオン40名中では、小野選手一人。

日本各地各組織で、選手強化はますます盛んに行なわれている。だが、上に述べたように、現実の意識の中で世界は身近かではなくなっている。

自然の成り行きとして選手や指導者の意識の優先順位は、日本の各段階別の勝利に置かれがち。これが現実。選手に世界で勝った感激の実感がないので、選手ばかりを責められない。結果として、近い目標はあるが、遠い高い目標は忘れられがちだ。

過去40年からの20年間、高校選手権の優勝者で世界の金メダルを手にした人は、40名中11名。大学選手権者では男女40名中7名。したがって、いまの30代以上の人たちには、「世界一の卓球ニッポン」の栄光のイメージが実感としてある。

一口に卓球界といっても、いま、世界で勝つことに関して、抜きがたい世代ギャップが日本に存在する。

あと5年も経てば、このギャップは、深い深い傷口になるだろう。

いま、選手育成の優先順位の第一を世界との競争、すなわち国際競争に置いた意識革命が、日本卓球界に必要との認識から、93年6月27日の日本卓球協会全国理事会と全国評議員会は、国際競争力向上委員会のコンセプトを採択した。

国際競争力の向上は、選手強化だけに依存するものではない。また、依存すべきではない。

各界各層の組織を挙げて、国際卓球界で活躍できる人材を育成できるよう、古いシステムを見直さなければならない。

そのシステムのなかには、試合制度、競技運営、チーム維持、日程管理など、選手やコーチの努力の及ばない分野がある。

彼らの努力の及ばない分野の向上、改善をせずに、選手や指導者だけに”世界で勝て”というのは、公平だろうか。

日本卓球協会の国際競争力向上活動の成否は、選手に対する技術や戦術の指導だけにとどまらず、その土台となる日本卓球協会の組織力の向上にかかっている。国際競争力向上委員会成員の努力は当然として、20代までの競技卓球の選手を抱える組織の意識革命が、大きな力、大きな希望となるだろう。

そうした組織者側の努力の上に、指導者の充実が図られることになる。遠征、合宿、オーディション等に、母体コーチの帯同を求めるのは、当該選手だけを意識革命するよりも、コーチの指導力を同時に上げることのほうが、はるかに大きい効果を産むからである。

日本独自の強化を図る大名題から、全国津々浦々のチーム単位から、コーチと選手が世界に挑戦するシステムの基礎を築こうとするのも、国際競争力向上委員会の挑戦である。このシステムは、田中利明強化本部長の考え方に沿ったものでもある。

3 各報告と展望

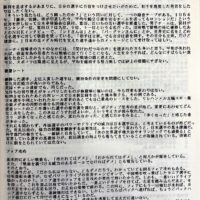

今後の委員会活動は、評議員会・理事会で承認された第42会大会(※編注:1993年世界選手権イエテボリ大会)の報告をスタートラインとしてる。

そのため、委員会の今後の活動をよく理解していただくためには、野平委員長、藤井専務理事、荻村・油座の報告や今後の展望を読んでいただくと便利と思われる。

要点は、下記の通りである。

イ 女子は山下、佐藤、男子は渋谷、田崎の健闘を軸として、男女団体戦では、国際的に予想されていた以上の成績を挙げた。事直に言って、実力以上の結果だった。

ロ ただし、団体戦の5日目を過ぎると、疲労のため、運動範囲が小さくなり、取れたボールに届かなくなり、攻撃力も低下した。これを「体力不足」と称しているが、向上すべき体力は2種類ある。

一つは13日間全力で戦い抜き(一日平均20ゲームをトップレベルの相手に対し)、13日目に絶好調を維持できる持久的体力。生活体力といっても良いし、回復力といってもよい。

二つは、競技そのものに必要な運動能力。振りの遠さ、跳躍力、調整力など。日本のトップレベルの選手は、日頃の練習量が少なく、試合日程や合宿日程も欧亜強豪に比べれば少ない。また、故障を持つがゆえに、日常はトレーニング控え目の代表選手もいた。

技術練習備重、近未来同世代間競争結果偏重など、日本の将来の国際競争力を弱める傾向を減らすように努める必要がある。

ハ イに挙げた4選手の一部を含んで、日本代表選手は戦術・技術の幅が少なく、変化対応力が小さい。

二 国内での卓球戦術・技術の指導理論が、現実の用具・ルール・試合状況に合致していない。

以上の諸問題点を、早急に立て直す施策を実施しなければならない。

4 活動の構想と、予定表

6月27日の全国評議員会と全国理事会で決議された構想と日程案(情勢の変化に即応して、変更されることがある。)。ちなみに強化関係の今年度予算は約7千万円。例年のことで、4~5月の世界選手権大会及び6月の各国オープン会などで相当の予算を使った。

そのため、7月以降の新しい委員会の場合、3,000万円台の支出予算となっている。数年前の最大期にくらべると、残り9ヵ月当たり約3分の1の予算の範囲内で事業を執行するので、関係各方面のご理解とご協力を希望する。

5 情報共有化プロジェクト

7月3~4日に東京体育館で行なわれた、全国加盟団体強化担当責任者会議において、強い賛同と希望が全参加者から表明された結果、7月14日の常務理事会で「当年度予算の範囲内」で実施が承認された。

加盟団体から、ホープス以下クラス、カデットクラス、ジュニアクラス、ユースクラスの4カテゴリーの優秀指導者を男女各2名ずつ推薦して、国際競争力向上委員会の手にする各種情報を受け取るシステム。

当面は2カ月に1回とし、93年10月から実施する予定対象人数は、組織推薦が800名、委員会推薦が200名、計1,000名の予定。

情報の内容は、第一段階として、印刷情報(A4版16~20ページ程度。委員会オリジナル情報と、リーダーズダイジェスト的に有益情報をコピーしたもの。)、VTRテープ、及び録音カセットテープ。

94年度の後半から、第2段階としてパソコン通信情報を追加する予定。

年間に配布する数量は、協会が主に作成するVTRテープが6本程度、録音テープが6本程度、印刷資料が120ページ程度、ハンドブックなど、協会発行の印刷物が1~2冊の予定。

プロジェクトは仮称「日本の千人」プロジェクトとし、任意、有料とし、不足分を、国頭競争力向上委員会予算で補う。プロジェクト通信費自己負担分は、送料ともで、93年度(3回)と94年度前半(3回)計6回で、6千円の予定。

6 3月理事会で決議された制度。

毎年5月と11月に締め切られ、加盟団体を通じて申し込む。ユース・ジュニア、カデット、の部門について、93年度は実施する。5月締め切りの分は、8月に2回のオーディション合宿が実施され、各部門の有望新人選手男女計45名、指導者30数名が参加した。選手と指導者はそれぞれ別々に講習やテストを受ける。

指導者に対するプログラムは、メンタル・トレーニング、マッサージ法、卓球理論、世界チャンピオン経験者の体験講話、映像資料研修、テスト、レポート、質疑、など。

選手に対するプログラムは、体力測定、振りの速さ、スマッシュ飛距離測定、ゲーム、戦術・技術限定ゲーム、卓球理論、映像資料研修、世界チャンピオン体験者講話、テスト、レポート、講評など。

第2回オーディションは、来年2月~3月の予定。

7 組織図

選手選考委員会は、第42回世界選手権大会で成功した方法で、第43回世界選手権(※編注:1995年世界選手権天津大会)の代表選手選考を行なう。国際競争力向上委員会の活動は詳細に報告されるが、委員指揮下には入らず、男女各選考委員長の指揮下で、独立して選考を行なう。委員長は選考に加わらない。

その意味で、枠外に示されている。

なお、代表選考のための候補選手は、国際競争力向上委員会から選考委員会に提示される。

選考委員会は、独自に候補を追加することもできる。

8 日本代表選手選考基準

昨年制定され、第42回世界選手権大会の日本代表選手選考に採用された。制定時の取り決めにより、第42回世界選手権大会後に見直され、93年6月27日の全国評議員会と全国理事会で決定した。この基準で、第43回世界選手権大会の選考、広島アジア競技大会の選考、天津アジア選手権大会の選考、TSP第3回ワールドチームカップの選考などが行なわれる。

9 アソシエーション・アドバイザー制度

世界選手権大会への参加の歴史が40年となり、日本卓球協会の歴史の過半数が、世界と関わりを有するようになった。

この間に、選手や指導者として協会の仕事に関わりつつ、有為な人材が育ってきている。

その人たちの中から、一定の人数を委嘱し、加盟団体などの講習会等に派遣して、国際競争力向上のいっそうのお手伝いをする制度で、93年9月の全国理事会で可決されるよう提案することが7月14日の常務理事会で決定された。

当ハンドブックの刊行以後の可否判定になるが、参考までに、記載した。