歴史と抗争

日本の卓球界は今年で70年たったが、一言でいえば、それは対立と抗争の歴史であった。卓球界の舞台が日本に限られていた1940年代までは、それも一つのエネルギー源になり得た。しかし、いまのように、国際の中の日本、という舞台になってみると、内部でエネルギーを衝突させ、消費することは、いたずらに消粍してしまい、外部に向けるエネルギーは少なくなってしまうだろう。

幸いにして故後藤会長時代に卓球界の力は一つにまとまりかけていたが、先生の急逝により、再び対立抗争の時代へ戻ろうとするかのように見受けられる面もでてきた。

世界選手権大会に日本が参加するようになってから、外部各界に対する日本卓球界の位置の向上が期待できるようになったときだけに、一たび対立抗争の時代に戻れば抗争の根は深く長くなり卓球界は疲弊していくだろう。

事に当る人びとは、最近数年間に卓球界に参入したと否とにかかわらず、歴史に対してもそれを引きつぐ責任がある。卓球界の歴史を踏んまえ、現実をよくみ、卓球界が外に向って息の長いエネルギーを集中できる方策を採用していくのが、いま最も正しいことだと思う。

世代の交替

1972年の掉尾を飾る日本選手権大会が12月初めに名古屋で開かれた。第32回世界選手権大会の日本代表を決める最重要参考資料になる大会であるだけに、各選手の意気ごみは一段と盛り上ってみえた。

試合前に、記録面のことを新聞が書きたてたりして、長谷川、大関の試合はいつも満場注視の的であった。期せずして、長谷川君は高島君に、大関君は横田君にそれそれ敗れ、高島君と横田君が新しい選手権保持者となった。卓球は5才が一つの世代の区切りのように見受けられるので、老令化していた日本卓球界の男女頂点付近が、ようやく世代交替の時期に入ったといえよう。

戦後の世代交替は、私の記憶でいくつかの大きな交替期があった。男子に例をとってみると、1952~3年の佐藤、林、藤井らから富田、荻村、田中、田舛らへの交替が、戦中派から戦後派への交替であった。

1957~8年には成田、村上、星野、渋谷らの丑年グループが富田ら申年グループにとって変っていった。

1961~2年には、木村、三木、小中らの世代がこのあとを襲った。そして、1965~6年には、長谷川、河野、伊藤らの時代となった。そして、1972年である。

こうして歴史をみていると、長谷川君や大関君が去っていくのは何ら不思議な現象ではない。しかし、本人にしてみれば“そんな筈はない”と思えてならないものである。

私自身も、1959年と60年には決勝で渋谷君と星野君に敗れたが、60年12月のアジア選手権では四冠王となり、翌年の世界選手権北京大会の意欲を燃やしたものであった。木村君も67年には河野君、長谷川君を降して伊藤君と決勝を争ったことがある。長谷川君や大関君が再びタイトルを争えないほど急に落ちぶれるものではない。両君の世界での活躍を期待したい。

話は本論に入るが、私はいつだったか、佐藤博治さんの敗戦について書いたことがある。1952年5月ボムベイの覇者日本に挑戦しにやってきたバーグマン、リーチが、その15連勝目を飾る日英対抗最終戦東京大会でのできごとである。

満場がイラ立ち、興奮するなかで、ただ一人氷のように冷静で、“相手心理の乱れ”というワンチャンスに賭けつづけながらも従容として敗戦への道を“王者の行進”をした。佐藤さんの負けっぷりから、私は自分の試合のどんな大事な場面にでも忘れがたい大きな教訓を学んだ。

一言でいってしまえば、それは中国の古語にある、「鳥の将に死なんとする、その鳴や哀し。人の将に死なんとする、その言や善し。」というような、人間の文化的水準を示す心情風景である。

私は佐藤さんから大選手の負け方を教わった気持がした。私が若い人達に負けるときに、少しでも従容としたところがあったとすれば、これは佐藤さんから学んだものである。もちろん、藤井、林らの先輩も立派なコートマナーの持ち主だった。木村君にしても1965年、初めて長谷川君に敗れたときは、その年まで使えた長谷川君のしゃがみ式ブッツケサービスに負けたようなものだ。しかし、木村君はレシーブのテムポを変えなかった。私はこの試合をみて、“後世畏るべし”とはこうしたことだな、と木村君から学ぶ気持であった。

一つの時代を象徴する選手には大変大きな重荷がかかっている。それは、時代を受けつぎ、引きわたす、という役割と責任である。

勝つときの試合ぶりも、負けるときの試合ぶりも、大勢の純真な後輩に影響を与えずにはおかない。世界の舞台でも、日本の舞台でも、一つの転機にさしかかってきた今日、長谷川君やその他の人達が、その役割と責任を立派に果していってくれることを期待している。

1972年11月

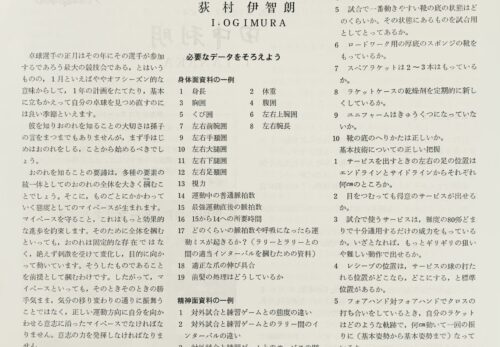

荻村伊智朗

※卓球王国が運営する「王国e Book」では卓球ジャーナルの電子書籍を購入することができます。

王国e Bookはこちら。