中国の味はなんといってもショートプレイ

11月来日した中国の若手で、小野選手に東京の西武の交流大会で勝った膝毅はシェークハンド、中野の大会でセットオールの好試合をした15歳の江加良はペンホルダーだったが、いずれも典型的な中国式の反射的ともえいるショートの固い守りがある点で共通していた。

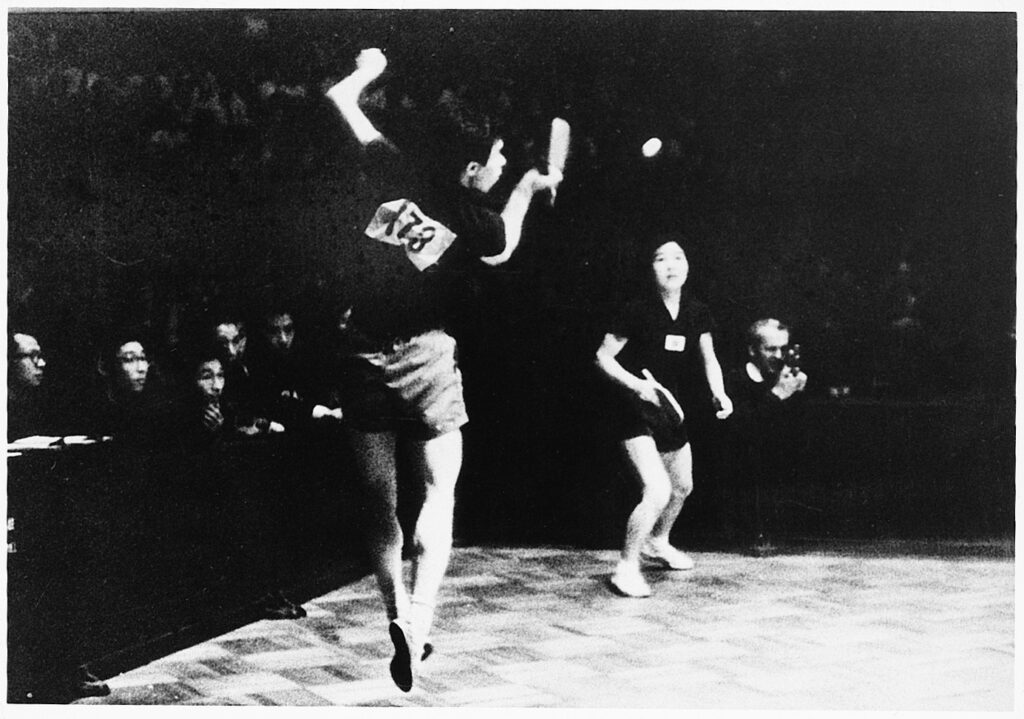

小野選手の全身から繰り出すフォアハンドのスマッシュはかなり強烈なものだが、これをピタリと押し、はねかえす。はねかえしたあとの姿勢がのけぞったり、よろけたりしない。一方の小野は全力でのスマッシュのあとだけに回復にやや時間がかかり、どこへきてもフォアで二連打というわけにはいかない。

バックハンドを思い切り振る位置へいつもボールがくるとも限らない。4分の3は一息入れる打球にせざるを得ない。このボールをライジングでたたいてゆく。膝毅の場合は、この守りから攻めへの切りかえが、バックハンドのライジングショットもあるだけに誠に見事。堂々とした勝ちっぷりだった。

江加良の方は、若さもあって逆転されたが第1ゲームをとったあたりは中国の希望の星か、とさえ思われた。ツッツキ打ちが70年代の中国型選手のもの足りない点そのままに打球点を落としてこすり上げる打法になってしまうため、ほんとうの大物になるかどうかはいま一つ未知数だが、ロング戦になってくると、50年代の中国選手のように切れのよいショートとフォアハンドのライジングショットが光っていた。

想い出せば61年、北京へ意気盛んに乗りこんだ日本選手団の前に立ちはだかったのが中国の鉄壁のショートであった。星野の全身をつかった豪球バッククロススマッシュをショートでストレートに抜き返す。李富栄や徐寅生のショートは凄味さえあった。

文革で中国勢が姿を消すまで、日本チャンピオンの長谷川も鍵本・河野も中国の速いショートにはついてゆけなかった。

そうした往時の中国の姿をチラとかいまみたような感じのあった79年秋の日中戦だったが、技術的に大切なポイントが一つこれらの選手にはあった。

それは、基本姿勢でのラケットの角度が“次にショートをする角度であり持ちかたであった”点である。日本でもショートをうまく使う選手がいるが、基本姿勢でのラケットの姿をみると、ロングの姿になっていることが多い。

または、ゴッチャになっている場合が多い。特にいけないのは、練習のときに、バッククロスでショートをやるときにはショート型のラケットの構えをし、フォアクロスでロングをやるときにはロング型のラケットの構えをする。こうした練習は結局は練習のための練習になり、実戦の役に立たない。読者の方の心していただいたい点である。

1979年12月

荻村伊智朗

※卓球王国が運営する「王国e Book」では卓球ジャーナルの電子書籍を購入することができます。

王国e Bookはこちら。

の深み-500x347.jpg)